○○のことなら、○○県○○市○○町のサンプル株式会社にお任せください。

ハウステーション

東京都大田区(蒲田・矢口渡・武蔵新田)

不動産リフォーム・内装工事・外壁工事・水回りのリフォーム・

キッチンのリノベーション・マンションのリフォームなど

運営:株式会社ヒロコーポレーション

〒146-0095 東京都大田区多摩川2-3-6

営業時間 | 10:00〜17:00 ※原則年中無休 |

|---|

アクセス | 東急多摩川線 矢口渡駅から徒歩5分 |

|---|

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お問合せ・ご相談フォームへ

リフォーム豆知識

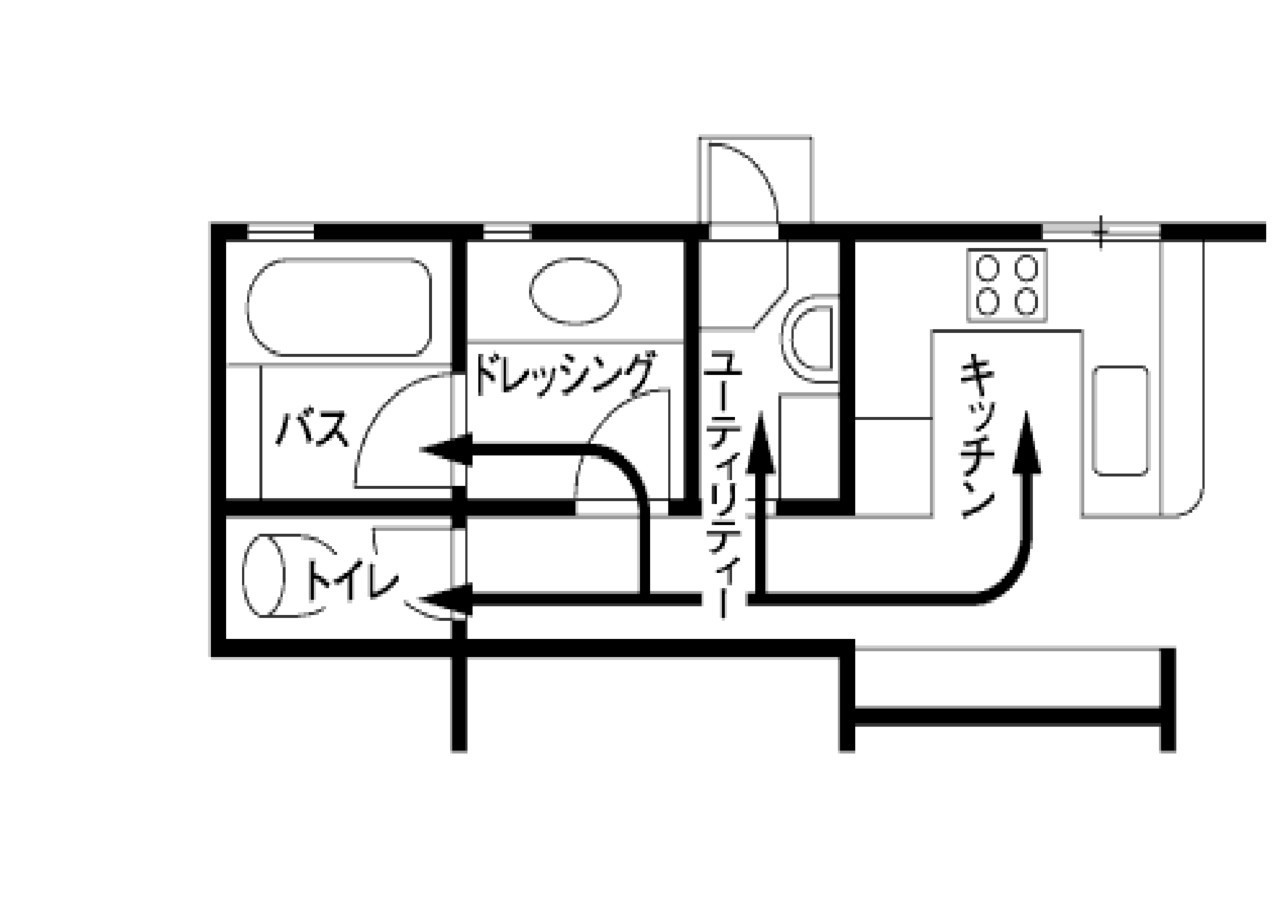

リフォーム動線

リフォームの動線とは建物の中での人または物の動く流れになり建築の平面計画及び配置計画で最も重要な要素です。

例として家事をするための動きを家事動線と言います。

家事を楽にするためのリフォームは「家事動線の見直し」が重要です。

家事とひとことで言っても自分や家族の身の回りのこと、育児や住宅のメンテナンスなど、さまざまな作業が含まれています。なかでも育児は、どうしても女性が主体で行うことが多いため、その延長で家事の多くが女性に偏りがちです。しかし、共働き世帯が増えている現在の家庭では、女性もフルタイムで働いていることが多く、家事に費やすことができる時間も限られています。

共働き世帯では家事の分担も重要であり、家事動線を見直すリフォームでは、「家族みんなで家事ができる」間取りを目指すことも重要です。

今回は、家事動線を見直すことで家事の負担や、家事分担の偏りを解消し、趣味や家族のための時間を増やすリフォームの方法もございます。

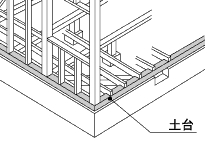

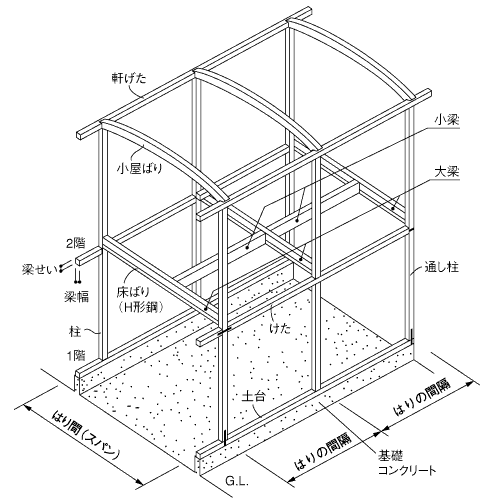

土 台

柱を支え、荷重を基礎に伝える部材で

基礎の上にアンカーボルトで固定されます。

腐食に強い桧やヒバなどが用いられます。

「土台」と聞くと、一般の方は「基礎」と混同するかもしれません。但し、土台と基礎は全く違う構造部材です。下記に違いを整理しました。

・土台 ⇒耐力壁が負担する水平力を伝達する部材

・基礎 ⇒建築物全体の重量を支える部材

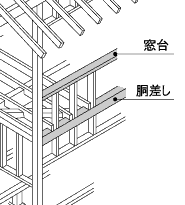

胴 差 し

木造住宅の構造で、上階と下階の間に水平に入れる部材で各管柱をつなぎ上階の床を支える梁を受けます。

胴差しとは、

木造軸組み工法(在来工法)において、2階の床の高さで、建物の周りをぐるりと巡る横架材のこと。「どうさし」と読みます。

胴差しは通し柱と通し柱をつないでおり、 通し柱の側面に刺さる形で固定されています。

2階の床を作るための部材で、 2階の床の土台ともいえるのが胴差し。

建て方では2階の床を組む際、最初に胴差しを通し柱に差し込んで、固定させます。

胴差しは2階の荷重を通し柱と管柱に伝える役割があり、耐力的に重要な外壁を造る大切な部材です。

3階建て住宅の場合は、同じように、3階の床の高さの位置で、胴差しが使われます。

胴差しの幅は管柱と同じにするのが一般的。

背(高さ)は上階の荷重や下階の開口などの状況に応じて決定します。

また、樹種によっても違ってきます。

杉や米栂よりも、赤松・米松の方が断面寸法は小さくできます。

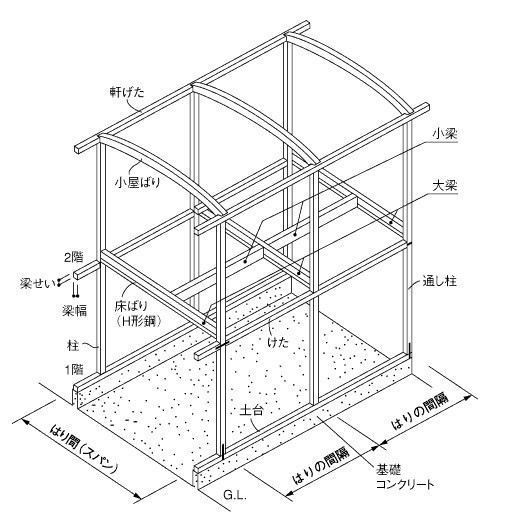

桁 (け た)

個や組を支える水平部材、垂木や小屋梁柱に荷重を伝える横架材。

建物の棟に平行な方向のこと桁行(けたゆき)と呼びます。

横架材とは梁・桁・胴差し・土台など木造建築の軸組において水平方向に渡された部材になります。

柱の上に、棟木と平行方向に横に渡して、建物の上からの荷重を支える部材のこと。

柱の上に、棟木と平行方向に横に渡して、建物の上からの荷重を支える部材のこと。

桁は棟木と平行なのに対し、

棟木と直行する方向に渡してある部材を梁と呼びます。

このことから、建物の棟木と平行する方向を「桁方向(けたほうこう)」と呼び、

棟木と直行する方向を「梁方向(はりほうこう)」と呼びます。

つまり、家の長編方向が桁方向、短辺方向が梁方向となります。

ただし、棟木と直行する両側面を妻と呼ぶので、

梁方向の事を「妻方向(つまほうこう)」と言う事もあります。

桁に使われる樹種としては梁と同じで、米松、米ツガ、杉が多く使われています。

特に、外壁の上部で、垂木を受けている桁を、「軒桁(のきげた)」と呼びます。

間取り変更

構造壁を現地と図面で確認します!

増築あるいわ改築にあたるが柱、梁、筋交い、耐力壁の位置など、建物の構造を考慮して計画する必要があり、リフォームでは構造壁を触らずにリフォームするのが構造計算等行わずコストに配慮するケースが多くなります。

家の間取り変更のリフォームは主に、家のメンテナンスやライフスタイルの変化、理想とする快適な環境作り、を目的として行われます。

何年経ったら行うという明確な基準はありませんが、リフォームの目的によって目安の時期やタイミングがあります。

それらを知っておけば効率的にリフォームができますし、金銭的な面から見ても無駄が省けます。

長期間、住宅をメンテナンスなしで放置してしまうと、経年的に様々な問題が発生し、最終的に工事費用が高額になってしまいます。

耐震性能を考えたバランスのとれた間取り変更や、劣化に気づいた時にはすぐに対処することで、最適な住環境を保つことが可能です。

また、高額で無駄な出費も省けます。

子供の成長や家族の生活の変化が目的のリフォームも多く行われます。

子供が増えたことで子供部屋を作る、子供がひとり立ちした後の部屋の撤去、さらに、両親と同居するための二世帯住宅化、バリアフリー化など、様々なリフォーム方法があります。

現状のままでも問題はないけれど、快適な家作りが目的のリフォームもあります。

システムキッチンの導入、床暖房など、間取りの変更と併せて様々なリフォームを組み合わせることで、理想とする快適な住環境が実現します。

より快適な環境で暮らすためには、今後起こりうる変化も頭に入れて、計画的にリフォームを行うことをおすすめします。

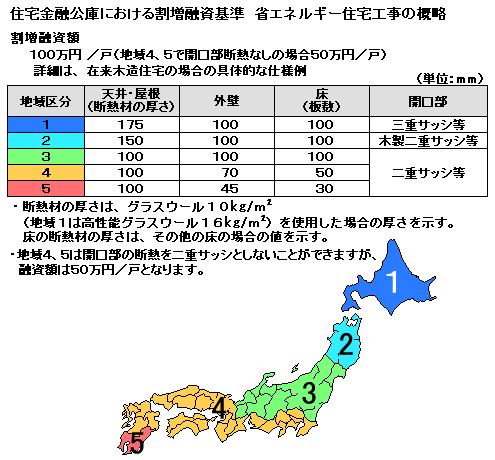

省エネルギー住宅

何で断熱を向上するかがポイント

省エネルギー住宅とは、どのような住宅のことをいうのでしょうか?

実は省エネルギー住宅には明確な基準があります。最初にそれを知っておきましょう。

国が定めた省エネルギー基準を守った住宅、2025年までに義務化

オイルショックを機に1979年に制定されたのが「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(略称:省エネ法)。この法律に則って、住宅の省エネルギー基準が定められてきました。現在は建築物省エネ法に移行しています。

省エネルギー住宅とはこの省エネルギー基準を守って建てられた住宅およびこの基準を上まわる性能の住宅のことです。

省エネルギー基準の内容は、断熱を大きな柱にしています。

外気に接する床、壁、天井(または屋根)、窓など開口部の断熱性を一定レベルに上げることで、家から逃げていくエネルギーを少なくし、外からの熱気をできるだけ遮断するのが目的です。

初めて省エネルギー基準ができたのは1980年で、現在から見れば不十分な厚さですが壁や床などに断熱材を装填(そうてん)することになりました。

その後、断熱材も厚くなり、窓に複層ガラスを用いる、夏場の日射を遮蔽(しゃへい)するなどの基準も加わりました。さらにエアコンや給湯など省エネ設備も基準に含めるなど何度かの改正を経て現行基準に至っています。

省エネルギー基準は現在まだ義務付けられてはいませんが、2025年以降には新築の際に義務化されることが決まっています。

それによって全ての新築住宅は省エネルギー住宅になります。

これから建てる人はそれを見越して、省エネルギー基準かそれ以上の性能をもつ住宅にするのが良いでしょう。

住宅性能表示制度は、住宅の性能を統一の基準で客観的に評価し、その結果を等級であらわす制度です。

耐震性や耐火性、耐久性など10種類の性能を評価しますが、省エネルギー性もその一つです。

現行の性能表示制度における断熱等級は、等級1から等級7まであります。

数字が大きくなるほど性能が高く、このうち省エネルギー基準に相当するのが等級4です。

つまり、2025年までに省エネルギー基準が新築住宅において義務化されると、現在の等級4が新築住宅の最低基準になります。

性能表示制度の断熱等級は以下のとおり。

住宅性能表示制度における断熱性能の上位等級の創設

等級7 2022年10月1日施行

等級6

等級5(ZEH水準の断熱性) 省エネルギー基準が義務化されると、等級1~3は新築では不可となる

等級4

(省エネルギー基準相当)

等級3

等級2

等級1

上位等級が創設されることで、日本の住宅はより高い省エネルギー性を目指すことになる。

省エネルギー基準(等級4)が義務化されると、それより性能の劣る等級3~1は新築では不可となります。

高気密高断熱

気密性を高め断熱性能を高める

住宅から隙間をなくして気密性を高めていきます。

外断熱などを用いて高断熱化することで、

住宅快適性を高め省エネルギーカを実現する住宅の

になります。

高気密高断熱の住宅とは言葉通り「高い気密性能」と「高い断熱性能」を備えた家のことを指します。

ただし、「高気密高断熱」には具体的な基準や定義はなく、「○○の数値をクリアしていれば高気密高断熱な住宅である」というのは実はないのです。

ハウスメーカーや工務店が「高気密高断熱な家づくりをしています」と言えば、「高気密高断熱な住宅」ということになってしまうのです。

断熱性能は「UA値(外皮平均熱貫流率)」という指標で示されます。

UA値は建物から外部に逃げる熱量を外皮面積全体で平均した値のことです。

熱量は住宅の床、外壁、窓、天井・屋根、換気などから外部に逃げる性質があり、これらの熱量を外皮全体で平均したもので、いわゆる「熱量がどれくらい外部に逃げやすいか」を表します。(UA値は換気による熱損失は含みません。)

UA値の値が小さいほど「熱量が外部に逃げにくい」ということになり、断熱性能が高く省エネルギー性能が高い住宅ということになります。

また、断熱性能の基準には「Q値(熱損失係数)」という指標もあります。

Q値もUA値同様に住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示した数値で、“Q値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能の高い住宅ということになります。

UA値との違いは「換気による熱の損失を含む」ことと、「建物の延べ床面積のみで算出する」ことです。

Q値の算出方法では、建物の述べ床面積が大きいほどQ値が小さくなる(断熱性能が高くなる)ので、住宅の断熱性能をより正確に判断できるよう2013年の省エネ基準改正から、Q値に変わってUA値が用いられるようになりました。

一方でQ値は換気によって失う熱の量まで数値に考慮されているので、より厳密に暖かさや涼しさを表すともいえます。

そういったことから、UA値だけでなくQ値まで細かくチェックする会社もあります。

では、快適で省エネな暮らしをするためには、断熱性能をどのレベルまで高めればよいでしょうか?

結論、「断熱等性能等級6以上」を推奨します。

断熱性能の等級や詳細については下記で解説します。

日本の低い断熱性能基準は低い?省エネ基準とは?

日本の断熱性能基準は世界的に見てもかなり低いレベルにあることをご存知でしょうか?

ここで、現在国で定められている「省エネルギー基準」についてです。

省エネルギー基準とは、日本を8つの地域に分けて「UA値」と「ηAC値※」をクリアした上で設備機器も含めた住宅全体の省エネ性を評価するものです。

※ηAC値とは窓から直接入る日射による熱と、窓以外から日射の影響で熱伝導により入るする熱を評価した冷房期の指標

UA値とηAC値の数値は「等級4」で、2025年4月から原則全ての新築住宅に対して適合が義務化される基準です。

ただし、この基準は国際的に見てレベルの低い数値です。これらの基準を満たした程度では快適で省エネな家にはならないということを念頭に入れておきましょう。

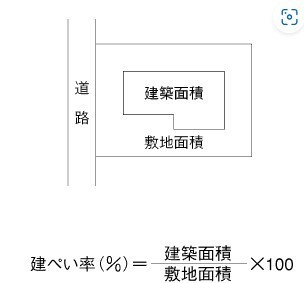

建ぺい率(けんぺいりつ)とは

建物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。地域によって、用途地域・都市計画に従い、建築可能な割合の限度が定められています。

例えば、100m2の敷地面積に50m2の建築物が建っている場合、建ぺい率は50%となる。

建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内において、用途地域の種別や建築物の構造に応じて、建ぺい率の限度が設けられている。

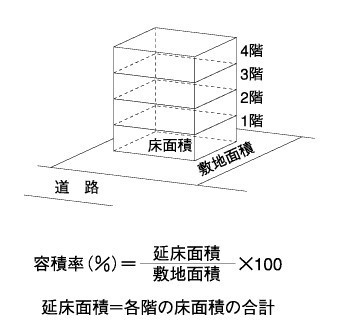

容積率(ようせきりつ)とは

建築の延床面積の敷地面積に対する割合のこと。

地域によって、用途地域・都市計画に従い、建築可能な割合の限度が定められています。

敷地面積が100m2、その敷地上にある住宅の延べ面積が90m2ならば、この住宅の容積率は90%ということになる。

建物の容積率の限度は、原則的に用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

また、延べ床面積は建物の各階の床面積を合計した面積を指すが、容積率を計算する場合、一定条件を満たす地階の床面積は含まないなどの規定があるため、実際の面積よりも小さくなることがある。

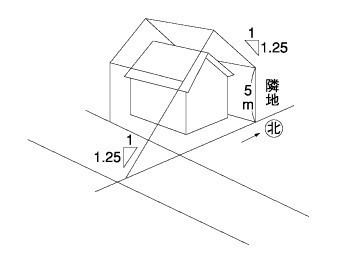

北側斜線(きたがわしゃせん)とは

住居系の4つの地域内で、敷地の北側の住宅の日射を配慮する為、真北方向の隣地境界線から、所定の斜線の範囲内を超えて建築してはならないという高さの制限になります。

つまり

北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールのこと。

北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てる。

真北方向に対して算定する。

良好な住居の環境を保護するためのルールなので、第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域に、北側斜線制限が適用される。

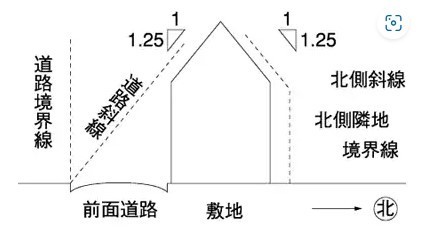

道路斜線(どうろしゃせん)とは

敷地の前面道路の反対側の境界から、指定の角度(1.25/1または1.5/1)の斜線の範囲内を超えて建築してはならないという、建築の高さの制限になります。

つまり

道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制したルールのこと。

前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で記された線(=道路斜線)の範囲内に建築物を建てなくてはならない。

道路斜線は「用途地域」や「容積率」「道路の幅」などで『適用距離』と『適用角度』が変わり、建物の高さと位置が決まる。

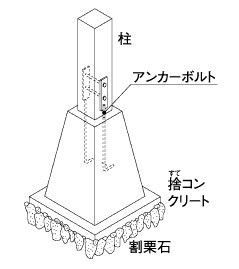

アンカーボルト(あんかーぼると)とは

土台が基礎からずれたり、はずれたりするのを防ぐ為、あらかじめ基礎に埋込んでおくボルト。建物の隅・土台の継手に設けます。

構造物部材や設備機器・器械、機械装置などを基礎に固定するためにコンクリートに埋め込むボルトのことをいい、

コンクリートの基礎部分と木造の柱・土台などの建築物をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用する。

コンクリートや壁や床・石膏ボードに取り付けられた部材が、移動・転倒・ガタツキ・振動することを防ぐ役割をもつ。

コンクリートが固まった後に振動ドリル(コンクリートドリルで穴あけ)をして打設するものを「あと施工アンカー」(後打ちアンカーボルト)と呼び。

アンカーの取付方法、固定方法は、打込み式・締付け式・ねじ固定式・はさみ固定式や穴の中に接着剤を充填し硬化させて固着する接着系がある。

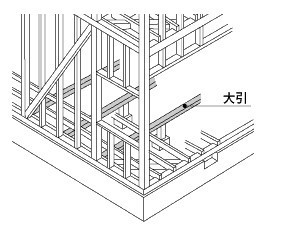

大引き(おおびき)とは

床を支える構造部分。根太を支え、床束または大引受などへ荷重を伝えます。根太と直角に900mm間隔ぐらいで設置する角材です。

階の床組の重要な部材で、根太を支え、大引きの端は土台に止められています。

大引きは床束と束石に支えられています。

一般的には、大引きを90cm間隔で並べ、その上に大引きと直行する形で根太が乗り、床合板を張ります。

大引きは床束と束石に支えられています。

一般的には、大引きを90cm間隔で並べ、その上に大引きと直行する形で根太が乗り、床合板を張ります。

最近では、在来工法でもツーバイフォー工法でも

床の構造用合板に24mm、あるいは28mmの厚みのモノを使い、

根太を取りつけず、大引きに合板を直接張る方法が、主流になっています。

大引きに使われる木材は防腐防蟻剤が加圧注入されたモノやあるいは固く、白アリの被害にあいにくいということから、ヒバ・ヒノキ・ケヤキなどの無垢材が一般的です。

輸入材であれば米桧(ビイヒ)・米栂(ビイツガ)などが使われています。

大梁(おおばり)とは

柱と柱を結ぶ梁で、垂直荷重および地震時に抵抗するための梁です。

大梁には下記の特徴があります。

・長期荷重、短期荷重に抵抗する梁

・柱との接合部は剛接合とする(柱と大梁は一体化させる)

柱と梁の接合方法には、剛接合とピン接合があります。剛接合は、柱と梁をガッチリ一体化させる接合方法です。大梁は、ほとんどの場合、剛接合を行います。

大梁は、長期荷重および短期荷重を負担する梁です。端部を剛接合とします。建物には必ず大梁があります。人の重さを支えるだけでなく、地震力にも抵抗します。

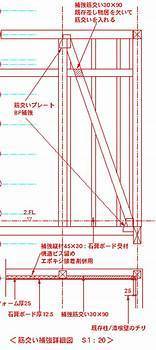

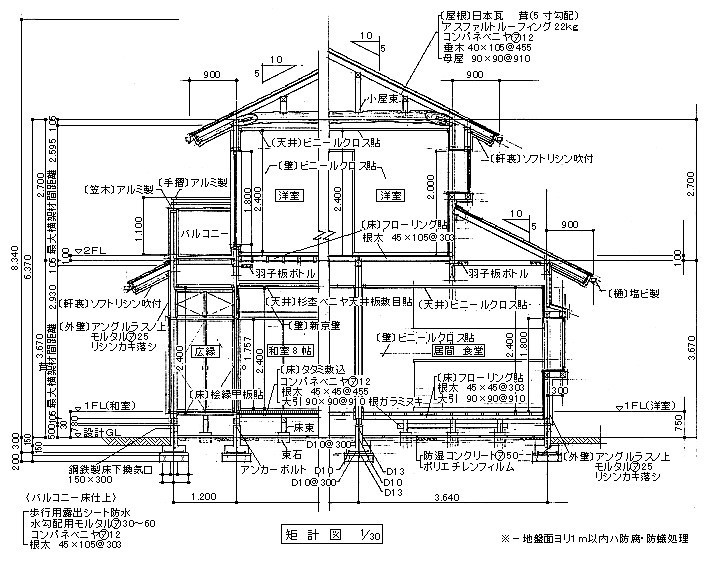

矩計図(かなばかりず)とは

建物の基準になる部分(床・桁・棟など)の断面を詳細に表した図になります。

地盤面・基礎・床・柱・開口部・天井・屋根などの寸法・構造材・仕上材などを示したものです。

建物の一部を切断して、納まりや寸法等を細かく記入した断面図の詳細版です。読み方は「かなばかりず」です。

基礎から軒先までを含む主要な外壁部分の各部分の高さ関係や材料などが示されています。

矩計図により、仕上げ材や断熱材など、その他各部材の仕様や納まりが明記されています。

建物を建築する上で矩計図は最も重要な図面のひとつです。縮尺は20分の1~50分の1で描かれます。

ただ、矩計図の作成にはかなりの手間暇が掛かるので、予め標準仕様が決められているような建築会社では省略される場合が多いです。

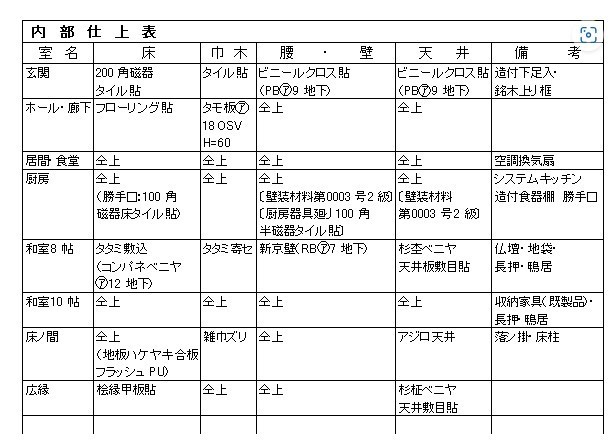

仕上表(しあげひょう)とは

建物各所の仕上げを表にまとめたもの。

屋根・外壁等の仕上げを示す外部仕上げ表と、各室内の壁・床・天井等の仕上げを示す内部仕上げ表があります。

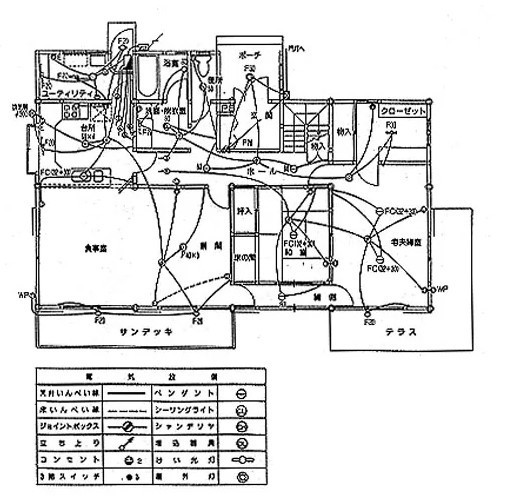

設備図(せつびず)とは

建築の設備に関わる図面のこと。

給排水設備・電気設備・ガス設備・空調設備・換気排煙設備・消火設備・エレベーター設備などがあります。

設備図は、大きく次の2種類に分類されます。

電気設備図

機械設備図

それぞれの内容と違いについてみていきましょう。

電気設備図

電気設備図は、電気機器関係の設備についてまとめた図面です。

照明やコンセント、ブレーカー、分電盤などの電気設備について、その位置や形状、数量、配線などといった詳細が記載されます。

機械設備図

機械設備図は、空調や給排水衛生設備などについてまとめた図面です。

ダクトやエアフィルター、ボイラーのような空調関連設備、またトレイの給排水管や給湯器機のような給排水設備などの設備について、その位置や仕様、配管経路などが記されています。

電気設備図と機械設備図は、それぞれさらに細かく種類分けされます。

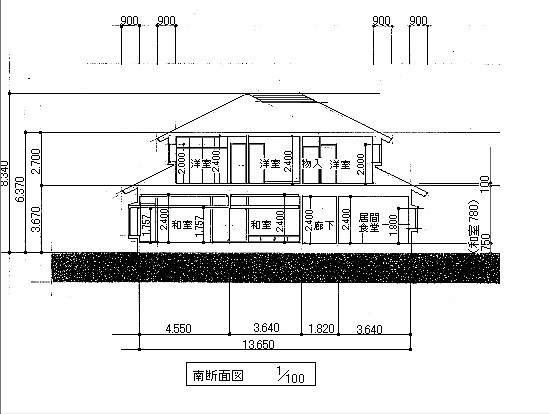

断面図(だんめんず)とは

建物を垂直に切断した断面を表す図面です(平面図は水平に切断した断面図とも言えます。)地盤面・各階床高(床の高さ)・天井高・屋根勾配などを表現します。

断面とは、建築物や物を鉛直方向に切断したときの切り口です。ホールケーキを切り分けると、クリームやスポンジ部分が見えますよね。これがケーキの断面です。

建築物は切断できません。よって、「どのような断面になるか」図面に表現します。これが断面図です。また、水平方向に切断したときの切り口を平面といいます。これを図面化したものが平面図です。

平面図と断面図は、建築図面で最も重要です。

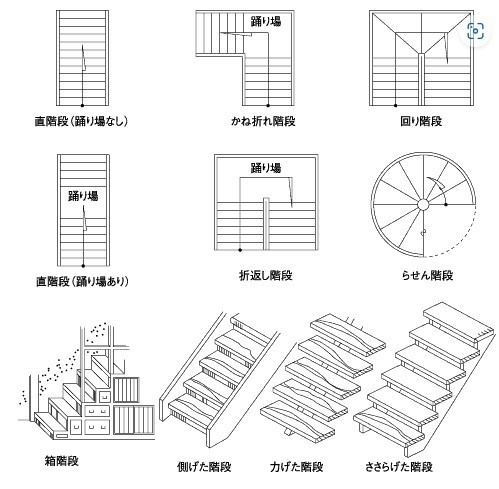

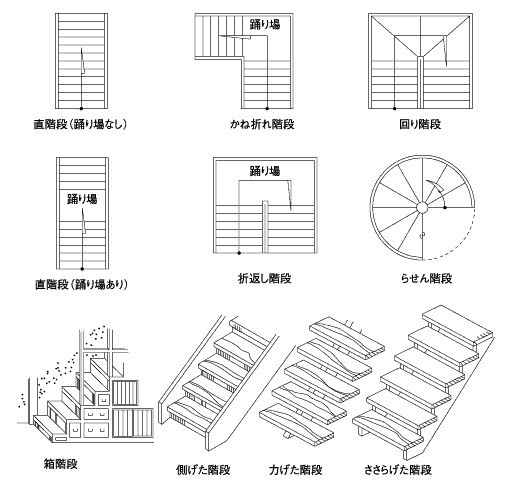

折返し階段(おりかえしかいだん)とは

折り返し階段を設置する場合には、段数が多くなる点に加えて踊り場も設けることから大きなスペースが必要になります。

家の中にスペースに余裕があるといった場合には特に問題にはならない部分ではあるものの、場合によっては家族の居住スペースが狭くなってしまう可能性もあるため、折り返し階段を希望する場合には十分な空間を確保できるかを確認してから設置するかどうかを検討すると良いでしょう。

そのほか、折り返し階段はどうしても段数が多くなる・踊り場を設けるといった面から、直階段やかね折れ階段と比較するとコストが高くなってしまう傾向があります。途中の踊り場で180°向きを変える階段。

踊り場があるため、比較的楽に昇り下りすることができます。

階段の途中に踊り場を設けて、180度折り返すタイプの階段を指しています。間取り図を見ると「コの字」の形になっており、踊り場を設けることで高齢の方や子どもが階段の上り下りをする途中で休憩をするためのスペースとして活用できるといった特徴もあります。

また同じ高さで階段を設置する場合、直階段よりも階段の段数は増えることにはなるものの、勾配を緩やかにできるといった点も特徴のひとつとなります。

さらに、折り返し部分に大きな踊り場を作ることによって、中2階としての使用も可能です。例えば、机を設置してワークスペースとして使用したり、本棚を設置して読書スペースに、おもちゃを置いてキッズスペースとするなどさまざまな形で活用できるのも、折り返し階段の魅力といえるでしょう。

折り返し階段の場合、踊り場があることから万が一階段を踏み外してしまった場合でも一気に階段下まで落ちてしまうリスクが少なくなる点がメリットのひとつです。

さらに上記でご紹介している通り、折り返し階段にすると勾配を緩やかにできる、また1段あたりの幅も取りやすいといった特徴があります。加えて途中で休憩をするスペースとして踊り場を使える点からも階段を上り下りする際の負担を少なくでき、下の階と上の階の行き来が楽になるという点も大きなメリットとなっています。

以上から、折り返し階段は高齢の方や子どもにも優しい階段といえるでしょう。

デメリット

折り返し階段を設置する場合には、段数が多くなる点に加えて踊り場も設けることから大きなスペースが必要になります。

家の中にスペースに余裕があるといった場合には特に問題にはならない部分ではあるものの、場合によっては家族の居住スペースが狭くなってしまう可能性もあるため、折り返し階段を希望する場合には十分な空間を確保できるかを確認してから設置するかどうかを検討すると良いでしょう。

そのほか、折り返し階段はどうしても段数が多くなる・踊り場を設けるといった面から、直階段やかね折れ階段と比較するとコストが高くなってしまう傾向があります。

側桁階段(がわげたかいだん)とは

最も一般的な構造の階段。

段板(踏み板)を両側の側桁(がわげた)と呼ばれる板に差し込んで支えます

側桁階段は、木造階段の中でも最も標準的な形式の階段です。

構成部材は、側桁、段板、蹴込み板からなっています。

踏込板や蹴込み板を側板で両側から挟み込むような構造で成り立っている階段の形式です。

蹴込み板のない側桁階段は、視線が通るので軽やかな印象を与えます。

空間を閉鎖的にしたくないときや光を通したいとき、階段下を収納などに利用したいときなどに選択されます。

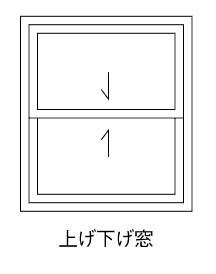

上げ下げ窓(あげさげまど)とは

上下に動かして開閉する窓です。

上部がFIX窓で動かないものと、上下別々に動くものと、上下が連動して動くものがあります。

まずは3種類の上げ下げ窓に共通するメリットから紹介します。

気密性が高い

1つ目は「気密性の高さ」です。

一般的な日本の住宅に用いられている「引き違い窓」には戸車と呼ばれるパーツが付いていて、どうしてもその分の隙間ができてしまいます。

それに対して上げ下げ窓は戸車が無いため気密性が優れます。

断熱は窓からと言いますから、冬暖かく夏涼しい家を目指すのであれば、無視できないメリットと言えます。

防犯性が高い

次に防犯性です。

あまり考えたくないことですが、空き巣の侵入口は窓であることが多く、開閉が縦方向で幅が狭めな上げ下げ窓は防犯性が高いと言われています。

もっとも、上げ下げ窓なら被害に遭わないというわけではないので、状況に応じて防犯フィルムを貼ったり面格子を設置したりして対策しましょう。

デザイン性

3種類に共通するメリットの締めに紹介するのは、デザイン性です。

洋風の外観に仕上げたい際は、上げ下げ窓を採用するとテイストが揃って、よりお洒落な雰囲気を演出できます。

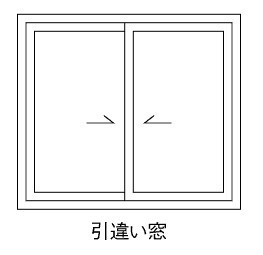

引き違い窓(ひきちがいまど)とは

左右2枚のガラス戸をスライドして開閉する窓です。

どちら側を開くことも出来、換気・採光に有効です。

日本の住宅において最も多く使われている引き違い窓のメリットを5つご紹介します。

メリット1:規格・サイズのバリエーションが豊富で割安

引き違い窓は規格・サイズのバリエーションが多く、他の窓と比べて割安で設置できます。ベランダやテラスの出入り口に使われる大きなサイズの掃き出し窓(テラスタイプ)から、居室に付けられる腰窓、トイレにあるような小さい規格のものまであります。

メリット2:明るく開放感あるお部屋作りができる

引き違い窓は大きな開口部にも設置できるため、採光性が高く明るいお部屋を作ることができます。

例えばリビングの側に庭やテラスがある場合、出入り口に引き違い窓を採用すれば外の空間と繋がっているような開放感ある雰囲気になりますよ。

メリット3:開口部が調節可能!風通しが良くカビ予防にもなる

引き違い窓の外側に網戸があれば開け放しにできるため、湿気対策やカビ予防になります。

他のタイプの窓にも網戸をつけられますが、窓が風に煽られて閉まってしまうことも。引き違い窓なら開口部を好きな幅に調節しやすく、風の強さに合わせて開き具合を変えられます。

メリット4:窓際を邪魔しない

引き違い窓は滑り出し窓のように前後に動かして開閉するタイプではないため、窓際のレイアウトを邪魔しません。

例えば窓際に物を置いている場合、前に押して開けるタイプの窓だと開けづらいですが、引き違い窓だと横にスライドさせるだけなので開閉が簡単です。

メリット5:開け閉めが簡単で出入りしやすい

それほど強い力を使わなくともスライドできるため、子どもからお年寄りまで簡単に開閉ができます。

また、車椅子の方にとっても比較的開けやすいタイプの窓と言われており、ユニバーサルデザインにもよく採用されています。取り外しも可能で、「冷蔵庫やタンスなど大きい家具の搬入時に助かった」という意見も多く見られます。

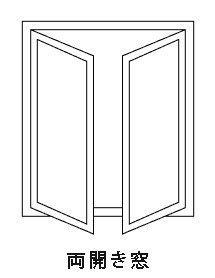

両開き窓(りょうびらきまど)とは

左右2枚のガラス戸が開閉するタイプの窓です。

大きな開口が得られますが、網戸の取付けに工夫が必要です。

両開き窓とは、左右のガラス戸が縦枠側を軸として、室外側または室内側に開く窓のことである。両開き窓のメリットは、以下のような点が挙げられる。

まず、換気がしやすいことである。両開き窓を開けると、左右のガラス戸から風が入り、室内を効率よく換気することができる。また、採光性が高いこともメリットの一つである。両開き窓は、左右のガラス戸を開けると、大きな開口部ができるため、室内に多くの光を取り入れることができる。

さらに、景観を楽しみやすいことも両開き窓のメリットである。両開き窓を開けると、左右のガラス戸から外の景色を眺めることができる。また、開閉がしやすいこともメリットの一つである。両開き窓は、左右のガラス戸を別々に開閉することができるため、開閉がしやすい。

また、防犯性が高いことも両開き窓のメリットの一つである。両開き窓は、左右のガラス戸を別々に開閉することができるため、どちらかのガラス戸を閉めておけば、防犯性を高めることができる。

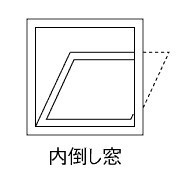

内倒し窓(うちたおしまど)とは

ガラス戸の下を軸に上側が室内側に倒れるタイプの窓です。

不透明なガラスにすると、室内を覗かれにくい利点があります。

内開き窓の中でも内倒し窓のメリットとしてまず挙げられるのは、その高い防犯性です。内倒し窓は内側に開くと言っても、ストッパーなどで止められるため全開まで開かず、少しだけ開らく状態になります。そのため、窓を開けていても人が通れるほどの幅がないため、外倒し窓よりもそこから侵入することは難しい窓となります。また、ガラスを不透明なものにすれば、外からの視線を遮りながら窓を開けておくこともできます。

一方、外倒し窓は、外側に倒して開ける窓です。外倒し窓は外側に押すようにして開き、部屋の空気を流すので換気窓として使われる事が多く、比較的高い場所に設置されます。外倒し窓は構造的に大きく開けてしまうと近隣から室内が丸見えになってしまうことがあり、配置場所と大きさによっては外倒し窓は内倒し窓よりも防犯リスクがあると言えるでしょう。

縦すべり出し窓(たてすべりだしまど)とは

窓の軸がスライドし、左右どちらか一方に回転するように開閉する窓です。

窓の縦方向の片側を軸とします。

外側の窓掃除が容易になります。

メリット

風を取り込みやすい

引き違い窓と大きく違うのは、窓が室外側へ90度まで開くので、風を取り込みやすいというメリットがある点です。また、開くと窓の回転軸側にも隙間ができるので、室内から窓の外側も手で拭くことができます。

省スペースでも取り入れやすい

さらに引き違い窓と比べて、省スペースでも取り入れやすい点もメリットです。「当社のAPW 330シリーズの場合、引き違い窓は規格サイズで幅(内法:窓の内側のサイズ)600mmが最も狭いサイズになりますが、縦すべり出し窓は260mmからとなります(南雲さん)」。特に260mmなら「人の頭が入らないので防犯面でも有利です」と南雲さん。そのほか、例えば縦すべり出し窓を2つ、3つと並べることで、デザインのポイントにもなります。

縦すべり出し窓のメリット

・風を取り込みやすい

・窓の外側も掃除しやすい

・引き違い窓と比べて省スペース

・サイズによっては防犯性を高められる

・デザイン性が高い

デメリット

開けておくと強風であおられる心配がある

一方、デメリットとしては風をキャッチする分、開けておくと強風であおられる心配があることが挙げられます。「当社の場合、半開位置でストップするハーフロックがついていますので、風が強い日はこうしたロック機能をうまく活用するといいでしょう」。

子どもが乗り出す危険がある

また他の窓でも同様ですが、大きく開くため、窓の大きさによっては子どもが乗り出す危険もあるので、子どもがいる家では注意が必要です。この場合も子どもが乗り出せないようハーフロックをうまく使ったり、窓の取り付け位置を高くする(掃き出し窓ではなく腰高の窓にする)とよいでしょう。

さらに「隣の家と近い都心部などでは、外側に大きく開いた際に、隣の家との境界を越境しないように注意が必要です」。

その他、開けている間に雨が降ると、窓の内側も濡れてしまうので、雨が降ってから窓を閉める際に、窓を拭く手間が増えます。

縦すべり出し窓のデメリット

・強風にあおられる

・サイズによっては子どもが乗り出す危険がある

・都心部などで、隣家との距離が近い場合、越境しないように注意

・開けているときに雨が降ると、閉める際に窓を拭く手間が増える

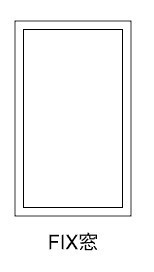

FIX窓(ふぃっくすまど)とは

採光・眺望を目的としてガラスを窓枠にはめ込んだ開閉できない窓です。

デザインや大きさは自由で飾り窓的な要素もあります。=「はめ殺し窓」

FIX窓のメリットの一つは大きな窓を設置することができるため、採光を重視した住宅づくりにおすすめです。

思い切り太陽の光を家の中にとりいれたい場合、FIX窓にすることで理想が叶うでしょう。また、まるで外にいるように、外の景色を十分に楽しめるのもメリットです。天井に取り付ければ、地域にもよりますが満点の星空を眺めることも可能です。

開閉ができないということは、小さな子どもが誤って開いている窓から落ちる心配はありません。

窓を開けっ放しにしたために雨が入り込む、という心配も必要ありません。防犯性が高いのもFIX窓のメリットです。泥棒や空き巣は窓から侵入するケースが多いものです。

窓から侵入される場合「こじ破り」といって、ドライバーなどの道具で窓の錠前部分をこじるように穴を開け、直接開錠する犯罪があります。短時間で簡単に部屋に侵入されてしまうのです。それなら最初から鍵をつけなくてすむ、FIX窓ならガラスを破って開錠されることも、鍵を壊されることもないでしょう。鍵を閉め忘れて外出する配もありません。

さらに花粉症対策としてもおすすめです。開閉ができない窓なので気密性が高いため、花粉やホコリなどもシャットアウトしてくれるだけでなく、冷暖房の効きもよくなります。

そもそも開閉できないので、花粉やホコリが室内に入ってくる心配がありません。ただし、換気システムなどで部屋の空気の入れ替が必要となることもあるので、業者と相談することをおすすめします。

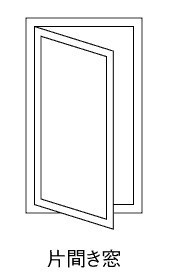

片開き窓(かたびらきまど)とは

左右どちらか一方に開閉するタイプの窓です。

最も一般的な形式で、通風・採光に有効です。

①気密性が高い

引き違い窓と比べると気密性、断熱性が高いです。これは引き違い窓の構造によるもので、左右にスライドして開閉するため上下左右にクリアランスが必要となり、結果的に隙間が空いてしまうのです。

それに対して開き窓は、周囲にゴムパッキンを押し込むようにして閉めるので、より気密性、断熱性が高いというわけです。北欧の寒い地域でも結構採用されているのがこの開き窓です。

②清掃がしやすい

これは内開きの場合です。室内から安全に外側のガラスを清掃できるからです。

先ほどから例に出している引き違い窓の場合は、外側に乗り出す、または外側から直接清掃する必要があるので、難易度がグッと上がります。特に高所の場合はその差が顕著なので、実際に選択する際はメンテナンスを考慮してみてください。

③通風を取り込みやすい

開き窓は引き違い窓よりも開く窓の面積が大きくなるので、風を取り込みやすく換気にも有利です。

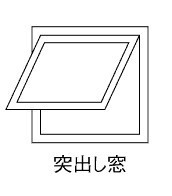

突き出し窓(つきだしまど)とは

ガラス戸の上を軸に下側を外に押しだして開くタイプの窓です。

雨が降っても、直接室内に入り込まない利点があります。

メリット

開放時でも雨が入ってこない。

型板ガラスなどと組み合わせて外からの視界を遮ることができる。

デメリット

他の窓に比べて、風通しがあまりよくない。

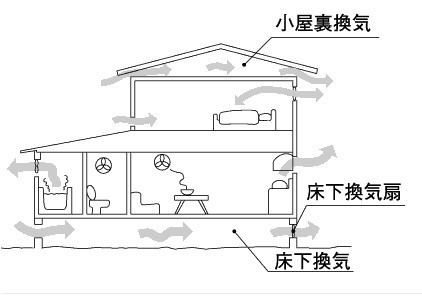

換気(かんき)とは

床下・室内・天井裏などにおいて、空気中の湿気・ちりなどを取り除くために空気を入れ替えること。

室内環境及び建物の寿命に大きく関わります。

家の中には、外から持ち込んだ目に見えない汚れや湿気などが空気中に潜んでいます。空気中の汚れは、人間の心身に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

有害な物質を部屋の外に出すためには、換気が不可欠です。換気をしないまま放置しておくと、古く汚れた空気が室内に溜まってしまい、体調を崩してしまう可能性も否定できません。健康的に過ごすためにも、定期的な空気の入れ替えを行いましょう。

換気をすることで、健康維持だけでなく、リフレッシュ効果や家の劣化防止などさまざまな効果が期待できます。

【換気がもたらすよい効果】

- 結露・カビの発生を防げる

- ウイルスの滞留を防げる

- シックハウス症候群を防げる

- リフレッシュ効果を生む

- アレルギー症状の発生を防げる

- 冬場なら一酸化炭素中毒を防げる

- 建物の劣化スピードを軽減できる

こまめに換気することで、結露やカビの発生を予防できます。日常生活の中で湿気は気が付かないうちに溜まるもの。

人間が室内にいるだけでも湿度は上がってしまうほか、近年の高気密な住宅は湿気が逃げにくいため、結露やカビが発生しやすい環境になっています。

日常生活の中で結露やカビの発生を防ぐためには、定期的に窓や扉を開けて湿気を外に逃がすことが大切です。

普段使っていない部屋にもいつの間にか湿気が溜まっているので、家全体を換気するようにしましょう

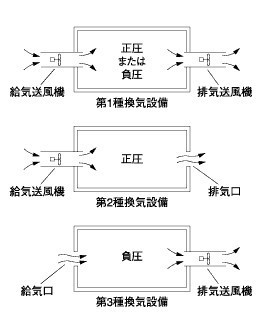

機械換気(きかいかんき)とは

機械による強制的な換気のこと。

強制換気とも呼びます。吸気・排気両方、吸気のみ、排気のみに送風機を使うものの3種類があります。

換気とは、自然または機械的手段で、室内の空気と外気を入れ替えることです。

その換気の目的は、人が呼吸するために必要な酸素の供給や、ボイラやコンロなどの燃焼に必要な酸素の供給。その他には、人体や厨房機器などから発生する熱の排除、湿気や浮遊粉じん、ホルムアルデヒド、臭気の排除などの目的があります。

換気は自然換気と機械換気に大別することができます。

さらに機械換気は給排気の方法で第1種換気、第2種換気、第3種換気に分類されます。

自然換気は機械的な動力を使わない換気方式です。

パッシブ換気とも言われています。

(パッシブとは受動的で、自分から積極的に働きかけないこと)

給気と排気に機械を使わないため、第4種換気とも言われます。

(第1種換気〜から第3種換気は後述する機械換気です。)

・第1種換気は、給気・排気ともに送風機等の機械を使う換気方式です。

給排気ともに機械的に調整ができるため、室内を正圧にも負圧にもすることができるという特徴があります。

・第2種換気は、給気を機械、排気を自然排気で行う方法です。

押し込まれた空気によって室内は常に正圧(+)になります。

クリーンルームや燃焼用の新鮮空気を必要とするボイラー室といった用途に適した換気方式です。

第3種換気は、給気を自然給気、排気を機械換気で行う方法です。

強制的に排気をすることによって、室内は常に負圧(ー)になります。

室内で臭気・熱・水蒸気などを発生する、トイレや厨房などに適した換気方式です。

一般的には最もイニシャル・ランニングコストが安いという特徴もあります。

大田区のリフォーム助成金お手伝いします!

区内に主たる事務所がある中庸事業者に助成対象工事を発注した場合工事費用の一部を助成します。

■バリアフリー対策

(手すり設置、浴室・更衣室暖房工事、段差解消、開戸から引戸への改修、階段昇降機設置)

■環境への配慮

(節水型トイレへの改修、高断熱浴槽への改修、対象の省エネ給湯器の設置等、断熱窓への改修)

■防犯・防災対策

(軽量化屋根への改修、耐震化工事、面格子の設置)

■住まいの長寿命化

(屋根外壁塗装、洗面キッチン改修に伴う給排水等の工事、雨樋の改修、屋根の改修)

■吹付アスベスト除去工事

■新しい背活用式への対応工事

(宅配BOX設置、インターフォンの設置、在宅勤務スペースの改修)

※上記以外にも対象になる場合がありますが大田区の審査が必要です。

お気軽に下記フォームよりお問い合わせ下さい!_(._.)_

大田区のリフォーム助成金以外にも注目!国の助成金

住宅省エネ2024キャンペーン

①子育てエコホーム支援事業【国土交通省】

※リフォームについては、子育て世帯・若者夫婦世帯以外も対象です。

②先進的窓リノベ2024事業【環境省】

③給湯省エネ2024事業【経済産業省】

④賃貸集合給湯省エネ2024事業【経済産業省】

長期優良住宅化リフォーム推進事業【国土交通省】

既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修等に対して支援する事業です。

※(5月14日)「評価基準型」は予算が上限に達したため、交付申請受付が終了しました。

次世代省エネ建材の実証支援事業[次世代建材]【経済産業省】

工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿建材等の次世代省エネ建材の効果の実証に対して支援する事業です。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業【環境省】

省エネ効果(15%以上)が見込まれる高性能建材(断熱材、ガラス、窓、玄関ドア)を用いた住宅の断熱リフォームに対して支援する事業です。

子育て支援型共同住宅推進事業【国土交通省】

分譲マンション及び賃貸住宅を対象とした、事故の防止や防犯対策などの子供の安全・安心の確保に資する住宅の新築・改修等に対して支援する事業です。

介護保険法にもとづく住宅改修費の支給【厚生労働省】

介護保険においては、要支援及び要介護の認定を受けた方の一定の住宅改修(段差の解消や手すりの設置等)に対し、20万円まで所得に応じて1割から3割自己負担)支給します。

※詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

お気軽に下記フォームよりお問い合わせ下さい!_(._.)_

リフォームのことは

弊社にお任せ下さい。

お電話でのお問合せ・相談予約

<営業時間>

10:00~17:00

※イエステーション矢口店と共通電話です。

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

12月24(水)~1月7(水)

- リフォーム新聞